netzpolitik.org

Bitte aktualisieren Sie PHP auf Version 8.2.0 (zurzeit: 8.1.2-1ubuntu2.22). Info

Mit Beginn des Jahres 2026 gehen viele Kunstwerke, Schriften und Musikstücke in die Public Domain über. In Europa sind das die Werke von Urheber*innen, die im Jahr 1955 gestorben sind. Mit dabei sind Thomas Mann, Ferdinand Léger und Clemence Housman.

Am 1. Januar gibt es etwas zu feiern, und zwar den „Public Domain Day“. Tausende und Abertausende Kunstwerke von Autor*innen, Künstler*innen und Musiker*innen werden gemeinfrei. Sie sind damit nicht mehr urheberrechtlich geschützt, sondern gehen in die Public Domain über, also gewissermaßen in den Besitz der Allgemeinheit. Ab sofort dürfen sie ohne Einschränkungen kopiert, wiederverwendet, angepasst und weiterverbreitet werden.

Im europäischen Urheberverwertungsrecht gilt größtenteils das Prinzip „Leben + 70 Jahre“. Die sogenannte Regelschutzfrist schützt Werke für die Dauer von 70 Jahren nach dem Tod der Urheber*innen. Erst danach dürfen sie ohne Genehmigung veröffentlicht werden. Mit dem heutigen Jahresanfang werden somit Werke von Urheber*innen gemeinfrei, die im Jahr 1955 verstorben sind.

Lesenswertes

Darunter sind in diesem Jahr die Werke des bedeutenden deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Für seinen ersten Roman „Buddenbrooks“ erhielt er den Nobelpreis für Literatur, sein umfassendes Werk besteht aber auch aus Kurzgeschichten, Essays und Gedichten.

Weniger bekannt, politisch aber mindestens spannend ist der französische Schriftsteller Léon Werth. Mit seiner kriegskritischen Erzählung „Clavel Soldat“ sorgte er kurz nach dem Ersten Weltkrieg für Aufsehen, seine Flucht vor den Nazis hielt er in „33 Tage“ und sein Zeugnis der Besatzungsjahre aus seinem Versteck im fast tausendseitigen Buch „Als die Zeit stillstand. Tagebuch 1940 – 1944“ fest. In „Cochinchine“ übte er außerdem Kritik am französischen Kolonialismus. Es ist eben jener Léon Werth, dem Antoine de Saint-Exupéry den „Kleinen Prinzen“ gewidmet hat.

In den Romanen der britischen Autorin und Holzschnitzerin Clemence Housman können Lesende Werwölfinnen und meerjungfrauenähnlichen Gestalten begegnen. Ihre Werke tragen Titel wie „The Were-Wolf“, „Unknown Sea“ und „The Life of Sir Aglovale De Galis“. Housman war in der Suffragettenbewegung aktiv und beschäftigte sich mit den sich wandelnden Geschlechterrollen am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Sehens- und Hörenswertes

Neben den Werken des Franzosen Ferdinand Léger werden auch die Arbeiten des deutschen Malers Karl Hofer gemeinfrei. Er zählt zu den bedeutendsten Maler*innen der Moderne in Deutschland.

Aus dem musikalischen Bereich sind der Schweizer Komponist Arthur Honegger und der italienische Musiker Francesco Balilla Pratella zu nennen.

Urheberrecht: Alles andere als einfach

Die Schutzfristen unterscheiden sich von Land zu Land. So werden die Werke des spanischen Philosophen José Ortega y Gasset in verschiedenen europäischen Ländern bereits gemeinfrei, nicht aber in seinem eigenen Herkunftsland Spanien. Dort sind seine Schriften erst in zehn Jahren frei nutzbar.

In den USA werden zum Jahreswechsel Werke für alle zugänglich, die im Jahr 1930 veröffentlicht wurden – unabhängig vom Todeszeitpunkt der Autor*innen. Darunter der Krimi „Mord im Pfarrhaus“ von Agatha Christie, in dem Miss Marple zum ersten Mal vorkommt.

Außerdem gehen dort gleich zwei Filme des Regisseurs Josef von Sternberg in die Public Domain über, in denen Marlene Dietrich mitgespielt hat: „Der blaue Engel“ und „Marokko“, in dem Dietrich in einer berühmten Szene, elegant gekleidet mit Zylinder und Frack, eine Frau küsst.

Albert Einstein und noch viele mehr

Neben der hier vorgestellten kleinen Auswahl gibt es viel mehr in die Gemeinfreiheit entlassene Werke zu entdecken. Listen mit Urheber*innen, die im Jahr 1955 verstorben sind, stellt die deutschsprachige und die englischsprachige Wikipedia zusammen.

Der bekannteste auf der Liste dürfte der Physiker Albert Einstein sein. Aber auch Veröffentlichungen des Mediziners und Mitentdeckers des Antibiotikums Penicillin, Alexander Fleming, sowie des Mathematikers Hermann Weyl sind nun zur freien Nutzung freigegeben.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner pocht darauf, doch wer kann heutzutage noch neutral sein? Um die Demokratie zu verteidigen, sei Rückgrat sogar Pflicht, ordnen Hannah Vos und Vivian Kube auf dem 39. Chaos Communication Congress die Debatte rund ums Neutralitätsgebot ein.

Zum Christopher-Street-Day wehte in den vergangenen Jahren die Pride-Flagge auf dem Dach des Reichstagsgebäude – außer in diesem Jahr. Im Juni machte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) Schlagzeilen, weil sie entschied, dass die Flagge nicht gehisst werden darf. „Wir müssen neutral sein, auch wenn das manchmal weh tut“, begründete Klöckner ihren Bruch mit der Tradition, Solidarität mit queeren Minderheiten zu demonstrieren.

Beifall für ihren Entschluss bekam Klöckner von der rechtsextremistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD). Die wiederum nutzt die Rhetorik der Neutralität inzwischen als Waffe. Regelmäßig bringt sie Klagen vor Gericht, mit denen sie versucht, eine autoritäre Definition von Neutralität durchzusetzen.

Doch wieviel Neutralität gebietet das Grundgesetz (GG) eigentlich wirklich? Und wann ist laut GG statt Neutralität vielmehr Widerstand gegen rechte Angriffe auf demokratische Werte Pflicht?

Mit diesen Fragen beschäftigten sich Hannah Vos und Vivian Kube in ihrem Talk „Wer hat Angst vor dem Neutralitätsgebot?“ auf dem 39. Chaos Communication Congress in Hamburg. Die Juristinnen Vos und Kube kommen von der Initiative Gegenrechtsschutz, die zu FragDenStaat gehört. Sie berät und unterstützt Menschen und Organisationen aus Kultur, Journalismus oder Wissenschaft, die von rechts außen in Gerichtsverfahren verwickelt werden.

Neutralität hat Grenzen

Vos und Kube fragen: „Müssen wir neutral sein, auch wenn es weh tut, während sich andere Teile der Gesellschaft immer weiter nach rechts außen bewegen?“ Laut GG gebe es klare Vorgaben, wo Neutralität geboten ist und wo nicht. Dazu stellen Vos und Kube zunächst klar: Das eine Neutralitätsgebot gibt es im GG nicht. Stattdessen macht das GG für verschiedene Bereiche wie öffentliche Verwaltung, Schule oder Zivilgesellschaft konkrete Vorgaben zur Neutralität, setzt aber auch klare Grenzen.

Unterm Strich: Wenn es darum geht, demokratische Werte zu verteidigen und Angriffe auf diese abzuwehren, geht es nicht mehr um Neutralität, sondern um gebotenen Widerstand. Das mache unsere wehrhafte Demokratie aus.

In der öffentlichen Verwaltung haben Beamt:innen die Pflicht zur Verfassungstreue. Wenn Dienstanweisungen oder Vorgaben etwa gegen die Menschenwürde verstoßen, müssten Beamt:innen dagegen halten. Dabei sind sie nicht allein auf sich gestellt, im Rücken haben sie das NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017. Demnach seien neben der Garantie auf Menschenwürde die Kernelemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung das Demokratieprinzip sowie das Rechtsstaatsprinzip.

Ganz konkret listen Vos und Kube auf, was als Verstoß gegen die Menschenwürde gilt. Dazu zählen Aussagen wie: „Zugezogene können nie Teil der Gemeinschaft werden, denn ihnen fehlt die gemeinsame Geschichte, Kultur etc.“ Sie unterstellen etwa einen „gemeinsamen Volkswillen“ und negieren Interessenvielfalt.

Außerdem verstoßen alle rassistischen, frauenfeindlichen, antimuslimischen, antisemitischen, antiziganistischen, ableistischen und transfeindlichen Forderungen gegen die Menschenwürde. Als Malu Dreyer (SPD) nach den Veröffentlichungen des Recherche-Kollektivs Correctiv Anfang 2024 zu Demonstrationen gegen Rechts aufrief, habe sie mit Rückendeckung des GG gehandelt.

Freiheitlich-demokratische Grundordnung ist der Maßstab

Damals war Dreyer Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und bezog über ihren Instagram-Account Stellung: „Der Begriff ‚Remigration‘ verschleiert, was die AfD und andere rechtsextreme Verfassungsfeinde vorhaben: Sie planen die Vertreibung und Deportation von Millionen Menschen aus rassistischen Motiven. So verschieben sie die Grenze weiter nach rechts und radikalisieren den gesellschaftlichen Diskurs.“

Den folgenden Rechtsstreit entschied das Bundesverfassungsgericht eindeutig zugunsten Dreyers, als die rheinland-pfälzische AfD eine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs einreichen wollte.

Es gibt für Beamt:innen sogar eine Pflicht zur sogenannten Remonstration: Wenn eine Weisung von oben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das GG verstößt, müssen sich Beamt:innen verweigern. Wenn sie das nicht tun, tragen sie die volle Verantwortung.

Wie das aussehen kann, zeigen mehrere Mitarbeiter:innen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (€). Diese sollen der Behörde Paroli geboten haben. Dabei geht es um afghanische Ortskräfte, die unter der alten Bundesregierung eine Aufnahmezusage bekommen hatten. Obwohl Verwaltungsgerichte bereits entschieden haben, dass diese Menschen nach Deutschland kommen müssen, um in Afghanistan nicht Folter und Tod ausgesetzt zu sein, lehnt die schwarz-rote Bundesregierung eine Aufnahme ab. Alexander Dobrindt (CDU) veranlasste entsprechende Widerruf-Schreiben. Doch mehrere BAMF-Mitarbeiter:innen verweigerten ihre Unterschrift.

Neutralität in der Schule

Auch in der Schule will die AfD ihr Neutralitätsregime durchsetzen. Dabei legt das GG auch hier klar fest: Lehrkräfte in der Schule dürfen etwa keine Parteiwerbung machen oder Schüler:innen gar dazu auffordern, eine bestimmte Partei zu wählen. Diese Neutralität hat aber Grenzen. Laut GG kann und soll es keine neutrale Schulbildung geben. Lehrkräfte sind demnach dazu verpflichtet, Schüler:innen im Sinne demokratischer Werte über faschistische und rassistische Inhalte aufzuklären. Sie müssen ihnen dabei helfen, kontroverse Inhalte einzuordnen.

Umso widersprüchlicher die Einschüchterungskampagne „Neutrale Schule“ von der AfD. Sie wollte ein sogenanntes Meldeportal einführen, auf dem Schüler:innen Lehrkräfte melden sollten, wenn die ihrer Meinung nach keinen neutralen Unterricht machen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sprach von einer „Denunziationsplattform“.

Was Klöckner betrifft, habe sie suggeriert, es gebe für die Bundestagsordnung eine rechtliche Pflicht zur Neutralität. Nur das habe sie dazu veranlasst, die Pride-Fahne auf dem Reichtagsgebäude zu verbieten. Doch diese Pflicht gebe es nicht, so Vos und Kube.

Zwar sei die Bundestagspräsidentin nicht verpflichtet, die Fahne hissen zu lassen. Aber sie ist auch nicht dazu verpflichtet, das Hissen der Fahne zu verbieten.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die Finanzierung von netzpolitik.org für 2026 ist gesichert. Wir sind überglücklich und erleichtert. Vielen Dank euch allen! Ihr seid die beste Community der Welt.

Wir haben es geschafft! Wir haben unser Spendenziel erreicht. Dank Euch!

Es war eine lange Wegstrecke. Mitte November klaffte eine Lücke von sage und schreibe 443.000 Euro. Diese Summe fehlte uns, um im kommenden Jahr unsere Arbeit fortsetzen zu können.

Einen Monat später – wenige Tage vor den Feiertagen – fehlten immer noch 179.000 Euro. Ein wenig Sorge bereitete uns, dass wir die Banktage bis zum Jahresende an zwei Händen abzählen konnten. Nur an Banktagen erreichen uns eure Spenden via Lastschrift.

Während der Feiertage und dem folgenden Wochenende linsten wir immer wieder auf den Spendenbalken, der nur zäh anwuchs. Die Anspannung stieg.

Dann am Montag, den 28. Dezember, eine gute Nachricht: Es fehlten „nur“ noch 63.000 Euro. Allerdings bei gerade einmal zwei verbleibenden Banktagen. Die Nervosität blieb.

Doch dann schmolz die Summe Stunde für Stunde stetig herunter. Wir schöpften Hoffnung. Und seit heute um 11.59 Uhr haben wir endlich Gewissheit: Wir sind über der Ziellinie!

Wir sind erleichtert. Sehr erleichtert. Und überglücklich. Das ist das schönste Geschenk zum Jahresende.

Vielen vielen Dank an euch alle. Vielen Dank für eure Unterstützung, eure Anteilnahme, eure Kritik. All diese Unterstützung ist so viel mehr als eine Zeile in einem Kontoauszug.

Ihr seid die beste Community der Welt.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Mit radikaler Verweigerung brachte die kenianische Zivilgesellschaft eine geplante Mega-Datenbank ihrer Regierung zu Fall. Wie das gelang und warum der Kampf noch nicht gewonnen ist, berichtete Inklusionsaktivist Mustafa Mahmoud Yousif auf dem 39. Chaos Communication Congress in Hamburg.

Hoffnung in verzweifelten Zeiten zu stiften ist keine leichte Aufgabe, das macht Mustafa Mahmoud Yousif gleich zu Beginn seines Vortrags klar. Und doch hat sich der Menschenrechtsaktivist genau das vorgenommen. Er ist nach Hamburg auf den 39. Chaos Communication Congress gekommen, um von der Kraft der Zivilgesellschaft zu berichten und Mut zu machen. Er spricht über den erfolgreichen Protest einer Bürger:innenbewegung gegen ein digitales Identifikationssystem in Kenia.

Das Problem mit dem „Huduma Namba“ genannten System ist schnell umrissen: In einer riesigen zentralen Datenbank wollte die kenianische Regierung 2019 die Bevölkerung erfassen. Diese sollte zahlreiche Angaben über sie beinhalten, von Größe, Alter, Landbesitz und Stammeszugehörigkeit über Einkommens- und Bildungslevel bis zu Angaben über Familienangehörige. Auch biometrische Daten und DNA sollten erfasst werden.

Nur wer registriert ist, sollte Zugang zu staatlichen Leistungen bekommen, etwa sein Kind auf eine Schule schicken können. Die Regierung wollte sich zudem das Recht einräumen, Daten mit autorisierten Stellen zu teilen – auch mit Unternehmen, fürchtete die kenianische Zivilgesellschaft. Mit den umfangreichen Daten könnten zudem Profile von Personen erstellt werden, so die Sorge. In einem Land, in dem staatlichen Stellen nicht zu trauen sei, eine echte Gefahr, so der Ko-Vorstandsvorsitzende des Instituts für Staatenlosigkeit und Inklusion.

Koloniales Echo

Huduma Namba sollte zur „einzigen Quelle der Wahrheit“ über die Menschen in Kenia werden, erklärt Yousif. Und das in einem Land, das unter britischer Kolonialherrschaft alles andere als gute Erfahrungen mit Identitätssystemen gemacht hat. Denn für die Kolonialherren war die Identitätskontrolle ein Herrschaftsinstrument, mit dem sie die unterdrückte Bevölkerung spalten und in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken konnte.

Die Briten hätten das Land in 42 Regionen für 42 Stämme geteilt, mit der Hauptstadt Nairobi als 43. Bezirk. Schwarze Menschen, so Yousif, mussten jederzeit Ausweisdokumente, die sogenannten Kipande, bei sich tragen und der Polizei vorlegen. Die Dokumente enthielten Angaben über die Identität der Personen, wo sie lebten und in welchen Gebieten sie sich aufhalten durften. „Sie haben die Menschen in Ethnien und Bezirke unterteilt, damit sie nicht gemeinsam aufbegehren können“, so Yousif.

Im digitalen Zeitalter seien Daten zum neuen Rohstoff geworden, der nicht mehr in klassischen Minen, sondern beim Data Mining gewonnen wird. Statt auf Datenminimierung zu setzen, wie es aus Perspektive des Datenschutzes geboten wäre, habe die kenianische Regierung bei „Huduma Namba“ deshalb auf Datenmaximierung gesetzt.

In einer übereilten Roll-out-Phase von nur sechs Monaten habe die kenianische Regierung versucht, die Bevölkerung zur Registrierung zu drängen. Gerade ohnehin marginalisierte Gruppen, etwa Menschen ohne gültige Dokumente, seien jedoch gefährdet gewesen, zurückgelassen zu werden, kritisiert Yousif. Kinder, deren Eltern teils kenianische Staatsangehörige und geflüchtete Personen seien, wären auf Dauer als Geflüchtete registriert und dem Risiko der Staatenlosigkeit ausgesetzt worden.

Radikale Verweigerung

Weil es an einer politischen Opposition zu dem Projekt fehlt, habe es an der Zivilgesellschaft gelegen, Widerstand zu organisieren. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen hätten sich zusammengeschlossen, um in Sozialen Medien gegen den ID-Zwang mobil zu machen.

Insbesondere die junge Generation sei auf die Kampagne angesprungen. „Sie hatten das Gefühl, dass sie in ein System gezwungen werden, bei dem nicht Menschen, sondern Unterdrückung im Mittelpunkt stehen.“ Die Antwort darauf war radikale Verweigerung: Als die Regierung damit gedroht habe, nicht-registrierte Menschen des Landes zu verweisen, trendete der Hashtag #deportme, also „schiebt mich ab“. Zum Schlachtruf der Bewegung wurde der Slang-Begriff „Hatupangwingwi“, das in etwa „Wir lassen uns nichts vorschreiben“ bedeutet.

Auch traditionelle Medien hätten das Thema und dem Protest zu mehr Wucht verholfen. NGOs klagten zudem auf Basis des neuen kenianischen Datenschutzgesetzes. Mit Erfolg: Das Verfassungsgericht erklärte die Datenbank für ungültig, unter anderem, weil eine Datenschutz-Folgenabschätzung fehlte. Erhobene DNA-Daten dürfen zudem nur dann genutzt werden, wenn entsprechende Schutzvorkehrungen getroffen werden.

2022 wählten die Menschen in Kenia eine neue Regierung, die einen Neuanfang versprach und erstmalig Vertreter:innen der Zivilgesellschaft mit an den Tisch holte.

Der Kampf geht weiter

Doch damit endete der Kampf für Mustafa Mahmoud Yousif und seine Mitstreier:innen nicht. Auch die neu aufgesetzte Datenbank „Maisha Namba“ soll umfangreiche Daten über die Menschen Kenias enthalten. Auch hier fehlen der Zivilgesellschaft ausreichende Schutzmechanismen, um Bürger:innen vor Profilbildung und Diskriminierung zu schützen.

Doch Yousif gibt die Hoffnung nicht auf. Immerhin: Statt einer überhasteten Registrierungsphase werden Menschen Stück für Stück und ab Geburt registriert. Und die Verantwortlichkeiten für das Projekt sind jetzt klarer geregelt, sagt der Aktivist. „Wir wissen jetzt, wen wir verklagen müssen.“

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Mastodon galt vielen als Alternative zu Twitter, nachdem Elon Musk die kommerzielle Plattform übernommen hatte. Marco Wähner sprach auf dem 39. Chaos Communication Congress darüber, warum das dezentrale Netzwerk mehr als nur eine Alternative ist und was wir als Zivilgesellschaft tun müssen, um dessen Idee zu stärken.

Gut drei Jahre ist es her, dass Elon Musk Twitter gekauft hat. Viele Nutzer:innen verloren daraufhin ihr digitales Wohnzimmer. Und schnell wurde klar, dass die Plattform fortan der Willkür eines einzelnen Tech-Unternehmers unterliegt. Als Musk Mitarbeiter:innen aus dem Kern-Team entließ und die Bezahlversion für das umgetaufte Twitter einführte, verließen viele die Plattform und wandten sich Mastodon zu.

Das Versprechen hinter Mastodon: Das dezentrale Netzwerk entzieht sich der Kontrolle einer einzelnen Person. Denn hier geht es nicht um Profit, sondern vielmehr um eine digitale Gemeinschaft von Menschen, die die Kontrolle über ihre Kommunikationskanäle selbst in die Hand nehmen. Aber können dezentrale Netzwerke dieses Versprechen einlösen? Und wie dezentral sind sie tatsächlich?

Mit diesen Fragen beschäftigte sich Marco Wähner auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg. Im Interview spricht der Soziologe über seine Forschung. Wähner arbeitet am Center for Advanced Internet Studies (CAIS) als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Research Data and Methods.

„Wir haben eine Zentralität innerhalb der Dezentralität“

netzpolitik.org: Du forschst zu dezentralen Netzwerken. Was ist deine Motivation?

Marco Wähner: Ich wollte wissen: Sind dezentrale Netzwerke der Goldstandard, der selbst nicht hinterfragt werden muss? Dafür habe ich mir unter anderem das Fediverse angeschaut.

netzpolitik.org: Was ist die wesentliche Erkenntnis deiner Untersuchung?

Wähner: Es gibt auf der einen Seite die Idee der Dezentralität. Auf der anderen Seite kann man allerdings auch in dezentralen Netzwerken einen Trend zur Zentralität beobachten. Im deutschsprachigen Ökosystem von Mastodon kann man etwa beobachten, dass sich 80 Prozent der Nutzer:innen mit ihren Accounts auf nur 14 Instanzen verteilen. Wenn man bedenkt, dass das gesamte Ökosystem aus etwa 240 Instanzen besteht, veranschaulicht das eine starke Konzentration. Da haben wir eine Zentralität innerhalb der Dezentralität.

netzpolitik.org: Woran liegt das?

Wähner: Wir haben uns daran gewöhnt, dass soziale Medien uns eine Atmosphäre bieten, in der alles für uns vorkonfiguriert ist. Auf Mastodon hat man viele Mitgestaltungsmöglichkeiten, aber es ist auch Aktivität erforderlich. Nutzer:innen müssen sich aktiv darin einbringen, die digitale Infrastruktur zu pflegen. Wir kriegen hier die Chance, uns technologisch von großen Plattformen unabhängiger zu machen, aber dafür müssen wir auch etwas tun.

Außerdem lässt sich eine Parallele zu den Anfängen des Internets ziehen. Das hat als dezentrales Konstrukt angefangen, inzwischen kam es hier aber zur Zentralisierung. Das liegt daran, dass Menschen nur einen Bruchteil des Internets für Informationen, Wissen und Austausch nutzen. Regelmäßig besuchen sie nur wenige Websites.

Ein wesentlicher Faktor ist aber auch die Monopolbildung technologischer Konzerne. Es gibt starke Machtkonzentrationen auf wenige Plattformen und wenige Unternehmen, die hinter diesen Plattformen stecken. Ich finde das Bild einer vor Banalitäten blinkenden Einkaufs-Mall passend, wo immer unterschiedliche Verkaufsangebote dargestellt werden, die so mehr oder weniger über die ursprüngliche Idee des Internets drübergebaut worden ist. Und ich denke, dass wir das Potenzial des Internets nicht ausnutzen. Vielmehr ist es geprägt durch Konsum, durch Warenangebote.

Das Prinzip des Gemeinguts

netzpolitik.org: Warum kam es zu dieser Entwicklung hin zu Zentralisierung und Monopolen?

Wähner: Das ist eine komplexe, aber nicht überraschende Entwicklung. Und sie hängt vor allem damit zusammen, dass Angebote, Zugänge und Inhalte monetarisiert wurden. Hierdurch wurde die Monopolstellung einzelner Unternehmen stark begünstigt.

netzpolitik.org: Was unterscheidet dezentrale Netzwerke davon?

Wähner: Das zentralisierte Internet folgt dem Prinzip des Privateigentums. Dort entscheidet eine zentrale Autorität, was mit einer Infrastruktur passiert, wer Zugang hat und Ähnliches. Diese Autorität ist allein durch Eigentum legitimiert. Ein gutes Symbolbild dafür ist Elon Musk, der ein Waschbecken in die Büros von Twitter hineinträgt. Als neuer Eigentümer konnte er das machen.

Das löste bei vielen ein Störgefühl aus, denn Twitter wurde als öffentlich-digitaler Raum verstanden und genutzt. Wie instabil so ein öffentlicher Raum ist, zeigte sich, als sich jemand als Privateigentümer durchgesetzt hat.

Dezentrale Netzwerke folgen dem Prinzip des Gemeinguts. Dementsprechend gibt es keine zentrale Autorität, die darüber entscheidet, wie Ressourcen verteilt werden, wer Zugang zum Netzwerk hat, wie das Netzwerk wächst. Hier geht es um Selbstverwaltung.

Es braucht die zivilgesellschaftliche Basis

netzpolitik.org: Könnte da die öffentliche Hand unterstützen?

Wähner: Wichtig ist die Frage, wer hat die zentrale Autorität. Die sollte nicht bei der öffentlichen Hand liegen, sondern bei der Zivilgesellschaft.

Gleichwohl könnte man hier aber gesetzgeberisch aktiv werden. Ein Weg könnte darin bestehen, dass die Arbeit einzelner Akteure aus der Zivilgesellschaft, die digitale Infrastruktur für die Gemeinschaft zur Verfügung stellen, als gemeinnützig anerkannt wir. Zudem ist das digitale Ehrenamt sicher ein guter Weg, wenn sich Menschen im digitalen Raum ehrenamtlich engagieren.

Behörden und andere öffentliche Einrichtungen sollten Mastodon nutzen und ihre Inhalte dort zur Verfügung stellen. Damit können sie dem Netzwerk auch Schub verleihen. Doch es braucht die zivilgesellschaftliche Basis, um sich von einzelnen Personen und Akteuren unabhängig zu machen.

Eine echte Option zur bestehenden Zentralität

netzpolitik.org: Was ist deine Forderung?

Wähner: Angesichts des Trends zu Zentralisierung bei dezentralen Netzwerken wie Mastodon müssen wir uns als Zivilgesellschaft eines bewusst machen: Wir brauchen dauerhaft Power, damit wir mittel- und langfristig dezentrale Alternativen haben.

Es ist einfach, monetäre Interessen zu mobilisieren. Gemeinschaftliche Interessen bringen immer Zielkonflikte mit. Wenn wir wollen, dass dezentrale Netzwerke frei von Profitdenken bleiben, müssen wir in Zukunft Organisationen, Vereine und Nichtregierungsorganisationen stärken. Die können schon jetzt ihre Mitglieder mobilisieren. Sie sind in der Lage, digitale Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen und auch Anknüpfungspunkte für Menschen zu schaffen, um dezentrale Netzwerke zu nutzen.

netzpolitik.org: Also seid aufmerksam und sorgt dafür, dass dezentrale Netzwerke dezentral bleiben?

Wähner: Vor allem sollten sie Menschen über die Bubble hinaus mitnehmen, also auch aus der breiten Zivilgesellschaft. Überwindet den Zielkonflikt der digitalen Ungleichheit. Wir sollten uns immer fragen, wie wir Menschen befähigen, Teil dieser Netzwerke zu werden und sich damit auseinanderzusetzen. Und wie wir das als echte Option zur bestehenden Zentralität in die öffentliche Debatte tragen.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

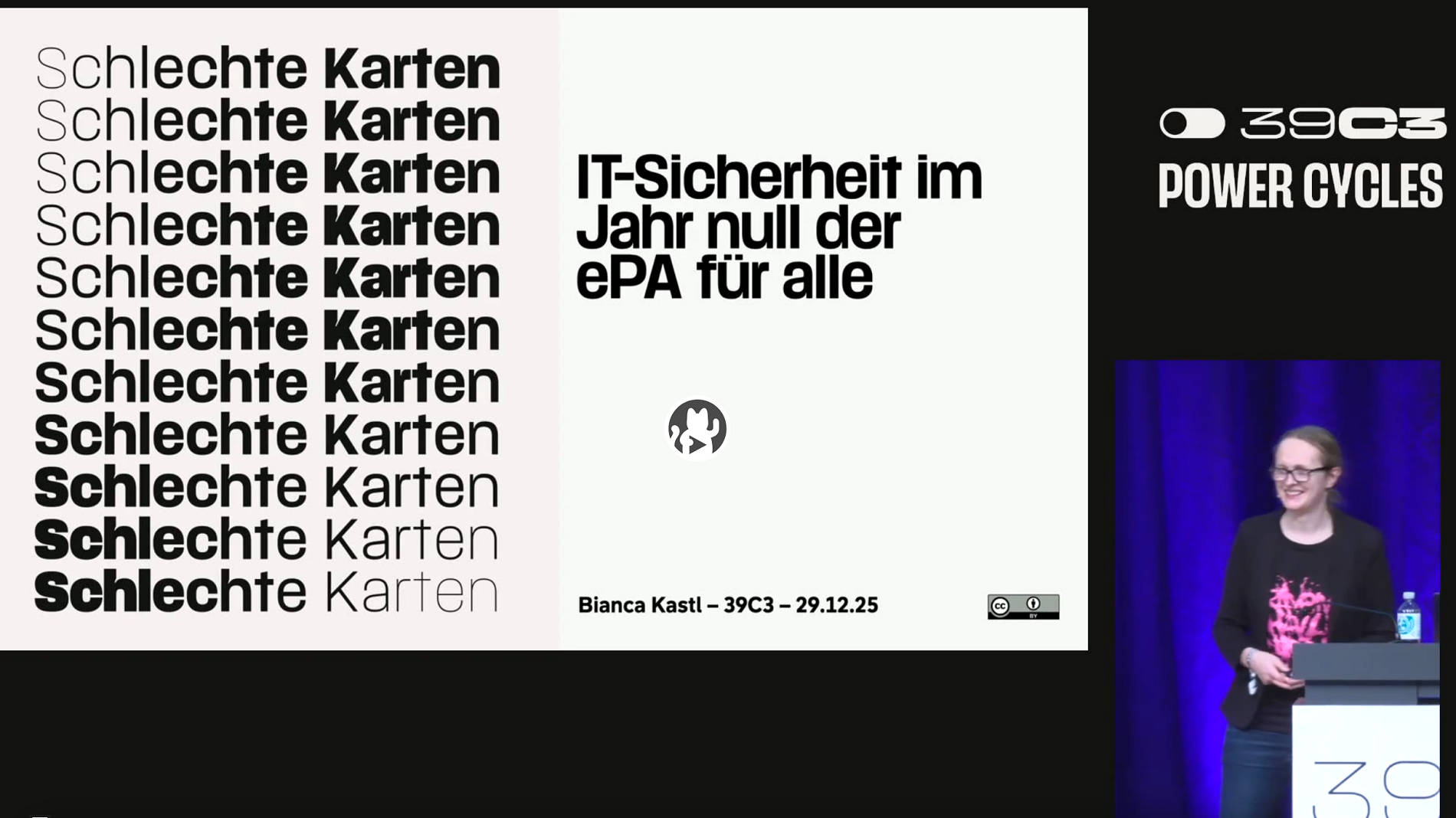

Das Jahr Null der elektronischen Patientenakte war mit zahlreichen Problemen gepflastert. Gelöst sind diese noch lange nicht, warnt die Sicherheitsforscherin Bianca Kastl. Auch deshalb drohten nun ganz ähnliche Probleme auch bei einem weiteren staatlichen Digitalisierungsprojekt.

Rückblickend sei es ein Jahr zahlreicher falscher Risikoabwägungen bei der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen gewesen, lautete das Fazit von Bianca Kastl auf dem 39. Chaos Communication Congress in Hamburg. Und auch auf das kommende Jahr blickt sie wenig optimistisch.

Kastl hatte gemeinsam mit dem Sicherheitsexperten Martin Tschirsich auf dem Chaos Communication Congress im vergangenen Jahr gravierende Sicherheitslücken bei der elektronischen Patientenakte aufgezeigt. Sie ist Vorsitzende des Innovationsverbunds Öffentliche Gesundheit e. V. und Kolumnistin bei netzpolitik.org.

Die Sicherheitslücken betrafen die Ausgabeprozesse von Versichertenkarten, die Beantragungsportale für Praxisausweise und den Umgang mit den Karten im Alltag. Angreifende hätten auf jede beliebige ePA zugreifen können, so das Fazit der beiden Sicherheitsexpert:innen im Dezember 2024.

„Warum ist das alles bei der ePA so schief gelaufen?“, lautet die Frage, die Kastl noch immer beschäftigt. Zu Beginn ihres heutigen Vortrags zog sie ein Resümee. „Ein Großteil der Probleme der Gesundheitsdigitalisierung der vergangenen Jahrzehnte sind Identifikations- und Authentifizierungsprobleme.“ Und diese Probleme bestünden nicht nur bei der ePA in Teilen fort, warnt Kastl, sondern gefährdeten auch das nächste große Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung: die staatliche EUDI-Wallet, mit der sich Bürger:innen online und offline ausweisen können sollen.

Eine Kaskade an Problemen

Um die Probleme bei der ePA zu veranschaulichen, verwies Kastl auf eine Schwachstelle, die sie und Tschirsich vor einem Jahr aufgezeigt hatten. Sie betrifft einen Dienst, der sowohl für die ePA als auch für das E-Rezept genutzt wird: das Versichertenstammdaten-Management (VSDM). Hier sind persönliche Daten der Versicherten und Angaben zu deren Versicherungsschutz hinterlegt. Die Schwachstelle ermöglichte es Angreifenden, falsche Nachweise vom VSDM-Server zu beziehen, die vermeintlich belegen, dass eine bestimmte elektronische Gesundheitskarte vor Ort vorliegt. Auf diese Weise ließen sich dann theoretisch unbefugt sensible Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten abrufen.

Nach den Enthüllungen versprach der damalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen ePA-Start „ohne Restrisiko“. Doch unmittelbar nach dem Starttermin konnten Kastl und Tschirsich in Zusammenarbeit mit dem IT-Sicherheitsforscher Christoph Saatjohann erneut unbefugt Zugriff auf die ePA erlangen. Und auch dieses Mal benötigten sie dafür keine Gesundheitskarte, sondern nutzten Schwachstellen im Identifikations- und Authentifizierungsprozess aus.

„Mit viel Gaffa Tape“ sei die Gematik daraufhin einige Probleme angegangen, so Kastl. Wirklich behoben seien diese jedoch nicht. Für die anhaltenden Sicherheitsprobleme gibt es aus ihrer Sicht mehrere Gründe.

So hatte Lauterbach in den vergangenen Jahren zulasten der Sicherheit deutlich aufs Tempo gedrückt. Darüber hinaus verabschiedete der Bundestag Ende 2023 das Digital-Gesetz und schränkte damit die Aufsichtsbefugnisse und Vetorechte der Bundesdatenschutzbeauftragten (BfDI) und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) massiv ein. „Ich darf jetzt zwar etwas sagen, aber man muss mir theoretisch nicht mehr zuhören“, fasste die Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider die Machtbeschneidung ihrer Aufsichtsbehörde zusammen.

EUDI-Wallet: Fehler, die sich wiederholen

Auch deshalb sind aus Kastls Sicht kaum Vorkehrungen getroffen worden, damit sich ähnliche Fehler in Zukunft nicht wiederholen. Neue Sicherheitsprobleme drohen aus Kastls Sicht schon im kommenden Jahr bei der geplanten staatlichen EUDI-Wallet. „Die Genese der deutschen staatlichen EUDI-Wallet befindet sich auf einem ähnlich unguten Weg wie die ePA“, warnte Kastl.

Die digitale Brieftasche auf dem Smartphone soll das alte Portemonnaie ablösen und damit auch zahlreiche Plastikkarten wie den Personalausweis, den Führerschein oder die Gesundheitskarte. Die deutsche Wallet soll am 2. Januar 2027 bundesweit an den Start gehen, wie Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) vor wenigen Wochen verkündete.

Kastl sieht bei dem Projekt deutliche Parallelen zum ePA-Start. Bei beiden ginge es um ein komplexes „Ökosystem“, bei dem ein Scheitern weitreichende Folgen hat. Dennoch seien die Sicherheitsvorgaben unklar, außerdem gebe es keine Transparenz bei der Planung und der Kommunikation. Darüber hinaus gehe die Bundesregierung bei der Wallet erneut Kompromisse zulasten der Sicherheit, des Datenschutzes und damit der Nutzer:innen ein.

Signierte Daten, bitte schnell

In ihrem Vortrag verweist Kastl auf eine Entscheidung der Ampel-Regierung im Oktober 2024. Der damalige Bundes-CIO Markus Richter (CDU) verkündete auf LinkedIn, dass sich das Bundesinnenministerium „in Abstimmung mit BSI und BfDI“ für eine Architektur-Variante bei der deutschen Wallet entschieden habe, die auf signierte Daten setzt. Richter ist heute Staatssekretär im Bundesdigitalministerium.

Der Entscheidung ging im September 2024 ein Gastbeitrag von Rafael Laguna de la Vera in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung voraus, in dem dieser eine höhere Geschwindigkeit bei der Wallet-Entwicklung forderte: „Nötig ist eine digitale Wallet auf allen Smartphones für alle – und dies bitte schnell.“

Laguna de la Vera wurde 2019 zum Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) berufen, die derzeit einen Prototypen für die deutsche Wallet entwickelt. Seine Mission hatte der Unternehmer zu Beginn seiner Amtszeit so zusammengefasst: „Wir müssen Vollgas geben und innovieren, dass es nur so knallt.“ In seinem FAZ-Text plädiert er dafür, die „‚German Angst‘ vor hoheitlichen Signaturen“ zu überwinden. „Vermeintlich kleine Architekturentscheidungen haben oft große Auswirkungen“, schließt Laguna de la Vera seinen Text.

Sichere Kanäle versus signierte Daten

Tatsächlich hat die Entscheidung für signierte Daten weitreichende Folgen. Und sie betreffen auch dieses Mal die Identifikations- und Authentifizierungsprozesse.

Grundsätzlich sind bei der digitalen Brieftasche zwei unterschiedliche Wege möglich, um die Echtheit und die Integrität von übermittelten Identitätsdaten zu bestätigen: mit Hilfe sicherer Kanäle („Authenticated Channel“) oder durch das Signieren von Daten („Signed Credentials“).

Der sichere Kanal kommt beim elektronischen Personalausweis zum Einsatz. Hier wird die Echtheit der übermittelten Personenidentifizierungsdaten durch eine sichere und vertrauenswürdige Übermittlung gewährleistet. Die technischen Voraussetzungen dafür schafft der im Personalausweis verbaute Chip.

Bei den Signed Credentials hingegen werden die übermittelten Daten etwa mit einem Sicherheitsschlüssel versehen. Sie tragen damit auch lange nach der Übermittlung quasi ein Echtheitssiegel.

Kritik von vielen Seiten

Dieses Siegel macht die Daten allerdings auch überaus wertvoll für Datenhandel und Identitätsdiebstahl, so die Warnung der Bundesdatenschutzbeauftragten, mehrerer Sicherheitsforscher:innen und zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Bereits im Juni 2022 wies das BSI auf die Gefahr hin, „dass jede Person, die in den Besitz der Identitätsdaten mit Signatur gelangt, über nachweislich authentische Daten verfügt und dies auch beliebig an Dritte weitergeben kann, ohne dass der Inhaber der Identitätsdaten dies kontrollieren kann“.

Und der Verbraucherschutz Bundesverband sprach sich im November 2024 in einem Gutachten ebenfalls klar gegen signierte Daten aus.

Risiken werden individualisiert

An dieser Stelle schließt sich für Kastl der Kreis zwischen den Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte in diesem Jahr und der geplanten digitalen Brieftasche.

Um die Risiken bei der staatlichen Wallet zu minimieren, sind aus Kastls Sicht drei Voraussetzungen entscheidend, die sie und Martin Tschirsich schon auf dem Congress im vergangen Jahr genannt hatten.

Das sind erstens eine unabhängige und belastbare Bewertung von Sicherheitsrisiken, zweitens eine transparente Kommunikation von Risiken gegenüber Betroffenen und drittens ein offener Entwicklungsprozess über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts. Vor einem Jahr fanden sie bei den Verantwortlichen damit kein Gehör.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Manche Nutzer:innen lassen sich Wikipedia-Artikel von Sprachmodellen generieren, inklusive erfundener Referenzen. Ein Wikipedia-Urgestein stolperte zufällig über die halluzinierten Artikel – ausgerechnet mit der Hilfe von einem Sprachmodell.

Eigentlich wollte Mathias Schindler nur eine kleine Sache in der Wikipedia korrigieren. Doch dann baute der Wikipedianer versehentlich einen Detektor für bestimmte KI-generierte Inhalte in der Enzyklopädie. Auf dem 39C3 berichtet er, warum die halluzinierten Texte auch ein Problem für die Anbieter großer Sprachmodelle werden könnte und warum er den Autor:innen keine guten Absichten unterstellt.

Die kleine Sache, die Schindler korrigieren wollte, waren fehlerhafte ISBNs. Mit diesen 10 oder 13-stelligen Nummern werden Bücher identifiziert und finden sich oft in Quellenangaben von Wikipedia-Einträgen. Dabei sind die Zahlenkombinationen nicht vollkommen zufällig, erklärt Schindler im Talk. Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer, sie lässt sich aus den neun beziehungsweise zwölf vorherigen Ziffern berechnen. Ursprünglich wollte Schindler falsche ISBNs in der Wikipedia aufspüren und ausbessern, auch damit Nutzer:innen die richtigen Bücher finden, die als Referenzen in den Artikeln angegeben wurden.

Zufallsfund dank falscher ISBNs

„Referenzen auf Wikipedia sind nicht nur wichtig, sondern ein integraler Teil der Wikipedia“, sagt Schindler und verweist in seinem Vortrag auf den alten Spruch: „Wikimedia mag ein guter Ort sein, um eine Recherche zu starten, aber es ist ein schlechter Ort, um dort die Recherche zu beenden.“ (Alle Zitate aus dem Talk haben wir ins Deutsche übersetzt.) Schindler muss es wissen. Er ist Mitbegründer von Wikimedia Deutschland und Wikipedia-Autor seit 2003.

Um die inkorrekten ISBNs zu finden, schrieb Schindler ein Skript, lud die gesamte deutschsprachige Wikipedia herunter und durchsuchte sie nach ISBNs mit einer faulen Prüfziffer, erzählt er in seinem Vortrag. Doch er stieß nicht nur auf falsch eingegebene ISBNs oder von den Verlagen falsch ausgegebene ISBNs, sondern fand auch Artikel, bei denen zwei oder mehr Bücher fehlerhafte ISBNs hatten. Diese Bücher schienen zwar plausible Titel und Autor:innen zu haben, aber Schindler konnte sie nirgendwo sonst finden. Sie waren halluziniert.

Offenbar hatten sich Menschen ganze Artikel von einem Large Language Model (LLM) wie ChatGPT schreiben lassen, welches sich dann auch einen Abschnitt mit Einzelnachweisen ausdachte.

Noch ist es ein Nischenphänomen

Im Gespräch mit netzpolitik.org erzählt Schindler, dass er mit seiner Methode etwa 150 Artikel gefunden habe, bei denen man Sorge haben müsse, dass sie zumindest teilweise KI-generiert und frei erfunden seien. Allerdings seien die fehlerhaften Einträge nicht ausschließlich auf KI-Chatbots zurückzuführen, manchmal gebe es andere Gründe für mehrfach falsche ISBNs, sagt Schindler. Außerdem gibt es über drei Millionen deutschsprachige Wikipedia-Artikel, die 150 Auffälligen machen also nur ein äußerst geringen Anteil von 0,005 Prozent aus.

Andererseits erfasst Schindlers Methode auch nicht alle Halluzinationen, dafür war es schließlich nicht gedacht. „Dieses Werkzeug ist nicht das Universaltool zum Erkennen von ChatGPT-generierten Artikeln.“ Andere Möglichkeiten, solche Inhalte zu enttarnen, seien etwa systematische Abweichungen von der Syntax von „Media Wiki“ (der Software hinter Wikipedia). Oder wenn Autor:innen viele Adjektive verwenden: „Kein Wikipedianer, der was auf sich hält, wird den Fernsehturm als ‚großartig‘ oder ‚herausragend‘ bezeichnen.“

LLM generierter Text „Anti-These zu Wikipedia“

Doch auch wenn das Erstellen von Wikipedia-Artikeln mit LLMs noch nicht so verbreitet sein sollte, geht es für Wikipedia um Grundsätzliches: Die Kontamination mit Inhalten, die auf den ersten Blick wahr erscheinen könnten und sich als Fakten tarnen. Schindler sagt: „Man könnte es auch als Anti-These zu einem Enzyklopädie-Projekt wie Wikipedia beschreiben.“

Die Gefahren? Zum einen können sich falsche Infos verselbstständigen, wenn eine andere Veröffentlichung den vermeintlichen Fakt von Wikipedia abschreibt und die Wikipedia diese Veröffentlichungen hinterher als Beleg für genau diesen Fakt aufführen. Schindler weist in seinem Vortrag auf diesen Teufelskreis hin, der bereits vor LLMs ein Problem darstellte.

Glaubwürdigkeit in Gefahr – und die Qualität von LLMs

Zum anderen verschlingen LLM-generierte Quellen zunehmend die Ressourcen unterschiedlichster Einrichtungen. Nicht nur die der Online-Enzyklopädie: Irregeleitete Nutzer:innen fragen etwa Bibliothekar:innen nach ausgedachten Büchern, berichtete 404 Media im Herbst. Beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) wurde die Situation offenbar so schlimm, dass es sich mit einer „wichtigen Mitteilung“ an die Öffentlichkeit wandte.

„Wenn eine Referenz nicht gefunden werden kann, heißt das nicht, dass das ICRC Informationen zurückhält. Verschiedene Situationen können das erklären, wie etwa unvollständige Zitationen, Dokumente, die in andere Institutionen lagern, oder – zunehmend – KI-generierte Halluzinationen“, warnte das ICRC Anfang Dezember.

Auch für die Entwickler von Large Language Models hätten halluzinierte Wikipedia-Artikel Nachteile, argumentiert Schindler. Denn ihre Modelle werden oft mit Wikipedia-Artikeln trainiert. „Die KI-Firmen profitieren von hochwertigen Daten und leiden unter dem Verlust von Quellen, die frei von synthetischen Texten sind“, sagt im Schindler im Gespräch mit netzpolitik.org. Oder wie er es im Vortrag formuliert: „LLM-Provider vergiften damit auf eine Art den Fluss, aus dem sie selber trinken“, sagt Schindler.

Wer macht sowas?

Doch wer stellt eigentlich LLM-generierte Inhalte in die Wikipedia? „Bunt gemischt“, erzählt Mathias Schindler im Gespräch mit netzpolitik.org. Von Wikipedia-Neulingen über langjährige Autor:innen bis zu einer Werbeagentur sei alles dabei gewesen. Er habe versucht, möglichst viele Autor:innen von verdächtigen Artikeln zu kontaktieren. Manche hätten ihn ignoriert, andere alles geleugnet oder den Einsatz einer LLM heruntergespielt.

„Eine Erklärung ist, dass Menschen LLMs tatsächlich als Recherchewerkzeug ansehen, das magischen Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken und Literatur hat und belastbare Belege liefert“, sagt Schindler zu netzpolitik.org. Bisher habe er aber noch keine solche Person unter den verdächtigen Autor:innen getroffen. Stattdessen vermutet Schindler eher persönlichen Geltungsdrang oder dass Personen eine Agenda verfolgen, die Enzyklopädie in ihrem Sinne umzuschreiben.

In seinem Vortrag erzählt Schindler, er habe alle verdächtigen Autor:innen, um den Prompt gebeten, mit dem diese den Artikel generiert hätten. „Das ist mein persönlicher ‚Litmus‘-Test, ob die Menschen ehrliche Absichten haben“, sagt Schindler. Nur eine einzige Person habe den Prompt nach vielen Nachfragen privat geteilt.

Die Herausforderung bleibt

Laut Schindler wurden alle gemeldeten Artikel gelöscht, bei denen die Autor:innen die Zweifel nicht ausräumen konnten, dass sie KI-generiert waren. In vielen Fällen wurden auch die Autor:innen gesperrt. In einem Richtlinien-Artikel der deutschsprachigen Wikipedia heißt es dazu: „Sprach-KI sind derzeit nicht in der Lage, korrekt belegte Beiträge zu erstellen. Beiträge, die damit erstellt werden, verstoßen daher unter anderem gegen WP:Keine Theoriefindung, WP:Belege, WP:Urheberrechtsverletzung, WP:Neutraler Standpunkt; ihre Verwendung ist daher derzeit generell unerwünscht.“

Für Schindler bleibt es eine Herausforderung für die Wikipedia-Community, halluzinierte Texte aufzudecken, zumal Chatbots künftig ISBNs mit einer korrekt berechneten letzten Stelle erfinden könnten. Er hofft auf einen konstruktiven Dialog mit den KI-Firmen. „Mein persönlicher Wunsch wäre, dass man durch Austausch und vielleicht Kompetenztransfer mit den KI-Firmen erreicht, dass man KI-generierte Texte leichter erkennt, wenn jemand versucht, sie in die Wikipedia zu stellen.“

Am Ende ist die Geschichte der KI-generierten ISBNs auch eine über falschen und vielleicht besseren KI-Einsatz. Denn den Code für seinen ISBN-Checker hat Schindler auch mithilfe von Large Language Models geschrieben.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Beim Umgang mit Domains kann einiges schiefgehen. Einige Probleme ließen sich leicht verhindern, das würde die IT-Sicherheit verbessern und es Betrüger:innen schwerer machen. Doch bei Bundesbehörden deckt ein Sicherheitsforscher immer wieder Probleme auf.

Mehrmals hat Tim Philipp Schäfers in den vergangenen Monaten gezeigt, welche Folgen ein leichtfertiger Umgang mit Domains haben kann: Anfang des Jahres entdeckte der Sicherheitsforscher von Mint Secure, dass sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein Sicherheitsproblem schuf, weil es Test-Accounts für seine Systeme mit fiktiven E-Mail-Adressen auf einer Domain anlegte, die das Bundesamt nicht kontrollierte: testtraeger.de. Schäfers holte sich die bis dahin unregistrierte Domain und erhielt so Zugriff auf einen Administrator-Account eines Test-Systems.

Im Dezember folgte eine weitere Recherche: Frühere Behörden-Domains wurden leichtfertig abgestoßen, auch hier im Fall des BAMF. Das hieß früher BAFl und ließ die Domain bafl.de offenbar einfach auslaufen. Als Schäfers die Domain einige Jahre später für sich registrierte, stellte er fest, dass weiterhin regelmäßig automatisierte sowie manuelle Anfragen aus dem IP-Adress-Bereich von Bundesbehörden bei der Domain ankamen. Mittlerweile hat Schäfers die Domain zum BAMF zurückübertragen, berichtete er in einem Vortrag zum Thema auf dem 39. Chaos Communication Congress.

Eine Kleine Anfrage zeigte außerdem, dass Dritte abgelegte Behörden-Domains für sich registrieren und offenbar deren vormalige Vertrauenswürdigkeit ausnutzen, um dort Werbung für illegales Glücksspiel zu platzieren oder gar Schadsoftware zu verteilen. Eine Liste aller Bundesdomains zu veröffentlichen, verweigerte die Bundesregierung jedoch.

All das zeigt: Ein achtloser Umgang mit Domains ist sowohl ein Risiko für IT-Sicherheit als auch ein Einfallstor für Manipulation und Desinformation.

Deutschland und Estland sind Nachbarn auf der Tastatur

Auf dem 39. Chaos Communication Congress fasst Schäfers seine Erkenntnisse zusammen und präsentiert ein neues Problem: die Gefahr durch sogenannte Typosquatting- und Bitsquatting-Domains. Also Domains, die echten Web-Adressen ähnlich sind und die schnell durch Tippfehler und Fehler in der Datenverarbeitung entstehen.

Schäfers registrierte eine solche Domain. Sie heißt: bund.ee. Nur ein Buchstabe unterscheidet sie von bund.de, einer wichtigen Domain, die die deutsche Bundesregierung verwaltet und mindestens seit 1998 nutzt. Statt der Länder-Domain von Deutschland steht also dort diejenige von Estlands.

Bei einem Besuch von bund.de leitet die Seite auf das Bundesportal weiter. Darüber sollen Bürger:innen auf Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen zugreifen können. Auf den zahlreichen Subdomains von bund.de finden sich beispielsweise Websites von Ministerien wie die des Innenministeriums unter bmi.bund.de. Auf anderen Unterseiten wie id.bund.de können sich Bürger:innen mit der BundID anmelden. Das ist ein zentrales Konto, über das sie etwa Bescheide von Behörden empfangen oder sich online ausweisen können. Unter gesund.bund.de befindet sich eine Service-Seite des Gesundheitsministeriums mit Informationen zur Arztsuche oder zu Diagnosen.

Schäfers war also gespannt, welche Anfragen bei bund.ee ankommen würden.

Menschen und Maschinen „vertippen“ sich

Dass Menschen aus Versehen versuchen würden, eine bund.ee-Adresse aufzurufen, war absehbar: Die Buchstaben D und E liegen auf den meisten Tastaturen direkt nebeneinander, schnell hat man sich vertippt und eine Mail nicht an beispielsweise „bewerbung@bmg.bund.de“, sondern „bewerbung@bmg.bund.ee“ verschickt. Das sind menschliche Fehler. Treten die nicht nur bei einmaligen Vertippern auf, sondern haben sie sich in eine Konfigurationsdatei geschlichen, besteht der Fehler permanent, solange er nicht entdeckt wird.

Aber auch Maschinen versuchen teils, die falsche Domain bund.ee zu erreichen, etwa wenn es durch eine Fehlfunktion in der Übertragung zu einem falschen Bit kommt. In ASCII-Kodierung entspricht die „00110100“ einem „d“, die „00110101“ einem „e“. Also nur das letzte Bit ist anders, ein „Bitflip“. Damit liegen „d“ und „e“ auf Bitebene ähnlich nah aneinander wie auf vielen Tastaturen.

Dass es zu einem Datenverarbeitungsfehler kommt, ein Bit „umkippt“ und dann ein Gerät die falsche Adresse ansteuert, kann unterschiedliche Ursachen haben. Große Hitze beeinträchtigt mitunter die Funktion von Computern und Bauteilen, sodass es zu Fehlern kommt. Intensive kosmische Strahlung, etwa nach Sonnenstürmen, ebenfalls. IT-Sicherheitsforscher von Cisco zeigten auf einer Konferenz im Jahr 2021, dass Bitsquatting-Domains ein Problem werden können.

Welche genauen Ursachen die Anfragen hatten, die Schäfers an bund.ee erfasste, lässt sich nicht feststellen. Sie zeigen aber: Würde ein böswilliger Angreifer Tipp- und Verarbeitungsfehler ausnutzen, sich eine entsprechende Domain registrieren und eine Weile mitlauschen, was auf der Adresse passiert, könnte er eine Menge Informationen erfahren, die nicht für ihn bestimmt sind.

So zeigte Schäfers in seinem Vortrag, dass er Anfragen von einem Webmail-System des Bundesamtes für Risikoermittlung erhielt und Hostnamen interner Systeme mitgeteilt bekam. Außer wurden offenbar Mails versucht zuzustellen – unter anderem zu bnd.bund.ee.

Probleme lassen sich vermeiden

Schäfers Sicherheitsforschung zeigt: Behörden – und andere – sollten sorgfältig mit Domains umgehen. Aus den Problemen, die er in diesem Jahr fand, lassen sich einige hilfreiche Lehren ziehen.

- Man sollte niemals Domains für Test-Accounts nutzen, die man nicht selbst kontrolliert. Die Ausnahme: explizit dafür vorgesehene Domain-Endungen oder Adressen. Dazu gehören etwa die Top-Level-Domains „.test“ oder „.example“. Auch „example.com“ kann sicher genutzt werden, da sie dauerhaft reserviert ist und nicht frei registriert werden darf. Test-Domains sollten auch sorgfältig dokumentiert, Test-Accounts regelmäßig auf notwendige Berechtigungen geprüft werden.

- Domains, die nicht mehr benötigt werden, sollten nicht einfach achtlos wieder freigegeben werden. Schon bei der Registrierung einer neuen Domain sollten öffentliche Stellen überlegen, wie sie im späteren Verlauf damit umgehen. Verweise auf die Domain müssen aus anderen Systemen entfernt werden. Ist das Risiko zu hoch, dass Dritte die Domain missbräuchlich nutzen, sollte sie dauerhaft unter Kontrolle der Behörde bleiben. Um den Umgang mit Domains zu regeln, sollte es mindestens einheitliche Handlungsempfehlungen geben. Diese fehlen Bundesbehörden-übergreifend bislang.

- Um zu vermeiden, zahllose extra registrierte Domains zu verwalten, sollten öffentliche Stellen auf Subdomains vertrauenswürdiger Adressen zurückgreifen, die eindeutig als Web-Auftritt staatlicher Institutionen zu erkennen sind. Für Bundesbelange steht dafür bund.de zur Verfügung. Die Domain gov.de ist Bestandteil einer „digitalen Dachmarke“, die auch Institutionen auf Länder- und kommunaler Ebene nutzen können. Sie ist aber noch sehr wenig verbreitet.

- Behörden sollten klassische Vertipper- oder Bitsquatting-Domains im Blick haben, Methoden zur Vermeidung entsprechender Fehler implementieren und sie gegebenenfalls auch registrieren.

- Geheimhaltung, welche Domains öffentliche Stellen nutzen, hilft nicht weiter. Sie verhindert Sicherheitsforschung und erschwert es Nutzenden zu prüfen, welche Domains zu staatlichen Stellen gehören.

Geheimhaltung löst keine Probleme

Um etwas Licht ins Dunkle zu bringen, veröffentlicht Tim Philipp Schäfers gemeinsam mit FragDenStaat nun eine Liste mit 2.000 derzeit bekannten Behörden-Domains und Subdomains: von 60-jahre-sozialstaat.de über brexit-training.it.bund.de bis punktereform.de.

Die Liste ergänzt bereits bestehende Domain-Listen, die Menschen teils mit Informationsfreiheitsanfragen erhalten hatten. Strukturiert Domains mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes herauszufinden, ist jedoch nicht erfolgversprechend. Das Verwaltungsgericht Köln urteilte in einem Verfahren gegen das Bundesgesundheitsministerium, dass Behörden ihre Domain-Listen nicht offenbaren müssen.

Doch auch alternative Methoden geben Informationen über die Web-Adressen des Staates: „Suchmaschinen, automatisierte DNS-Scans, Zertifikatstransparenz-Logs, Fehlkonfigurationen oder einfache Leaks führen häufig dazu, dass solche Domains früher oder später entdeckt werden“, schreibt Schäfers auf FragDenStaat. „Die Annahme, eine unbekannte Domain bleibe dauerhaft unsichtbar, ist daher realitätsfern.“

Generell lehnt er den Ansatz der Geheimhaltung ab. Die bringe keine Sicherheit vor gezielten Angriffen. „Moderne IT-Sicherheit folgt deshalb dem Grundsatz, dass Systeme auch dann sicher sein müssen, wenn ihre Architektur und ihre Adressen bekannt sind“, so Schäfers. Denn: „Sicherheit entsteht nicht durch Verbergen – sondern durch Transparenz.“

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Netzpolitik wird allzu oft als technische Detailfrage für Nerds verkannt. Doch dort verhandeln wir längst individuelle wie kollektive Freiheit, Hoheit und Macht. Zwischen staatlichen Kontrollansprüchen und der Dominanz globaler Techkonzerne geraten die Interessen der Nutzer:innen ins Hintertreffen.

Netzpolitik ist längst keine Nischendisziplin mehr. Sie ist zu einem Feld geworden, in dem Macht ausgeübt, verschoben und abgesichert wird. Wer reguliert, überwacht oder moderiert, entscheidet nicht nur über technische Abläufe, sondern über die Bedingungen öffentlicher Kommunikation und die Hoheit über Technologien. Netzpolitik ist Machtpolitik: Das wurde im vergangenen Jahr besonders deutlich.

Ein Blick auf die großen netzpolitischen Debatten des Jahres zeigt, wie wenig es dabei um technische Fragen im engeren Sinne geht. Abgesehen von Spartenmedien, spezialisierten Interessenvertretungen und Thinktanks spricht öffentlich kaum jemand darüber, mit welchem Werkzeug was wie umgesetzt werden kann. Stattdessen wird darüber diskutiert, wer wessen Verhalten beeinflussen, Daten nutzen und Aktivitäten beobachten darf.

Bipolare digitale Welt

2025 haben Tech-Konzerne ihre faktische Rolle als Regulierungsakteure weiter ausgebaut. Plattformen wie Meta, Google oder ByteDance entscheiden täglich über Sichtbarkeit, Reichweite und Sanktionen. Und sie haben gezeigt, wie opportunistisch die Plattformbetreiber sind, wenn es darum geht, diese Gatekeeper-Stellung und die mit ihr verbundene Macht zu erhalten. Quasi im Gleichschritt gehen sie den von Trumps neofaschistischer Administration eingeschlagenen Weg mit. Stiefel schmecken im Silicon Valley anscheinend besonders gut.

Änderungen an Empfehlungsalgorithmen, der gezielte Einsatz politischer Werbung oder die Verwendung sowie der Umgang mit generativer KI können Auswirkungen auf Wahlkämpfe und mediale Öffentlichkeit haben. Diese höchst relevanten Eingriffe in die politische Öffentlichkeit erfolgen ohne demokratische Legitimation, geleitet von den Interessen der Tech-Giganten. Staatliche Regulierung könnte dieses Problem mildern, birgt damit aber auch die Gefahr, selbst Einfluss zu nehmen, der sich von den Interessen der Bevölkerung unterscheidet oder gar zulasten der Grundrechte der Nutzer:innen geht.

Der Konflikt verläuft dabei regelmäßig nicht zwischen Freiheit und Regulierung, sondern zwischen unterschiedlichen Machtzentren. Der Kampf um die Hoheit über das Netz ist überwiegend bipolar. Staatliche Stellen versuchen, Kontrolle zurückzugewinnen, die sie im digitalen Raum verloren haben, und damit staatliche Interessen zu sichern. Das können Schutz der Nutzer:innen vor der Willkür der Plattformbetreiber auf der einen Seite, aber auch etwa die angebliche Sicherstellung der öffentlichen Ordnung durch die massenhafte Überwachung der Nutzerverhalten sein. Tech-Konzerne verteidigen ihre Deutungshoheit über Plattformregeln, Datenflüsse und Aufmerksamkeit. Primär motiviert durch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen und die Maximierung ihrer Profitaussichten. Dazwischen stehen die Nutzenden, deren Rechte zwar nahezu gebetsmühlenartig beschworen, aber strukturell selten abgesichert werden.

Kein Raum für Freiheitsrechte?

Wer digitale Freiheitsrechte verteidigt, gerät damit in eine doppelte Abwehrhaltung. Auf der einen Seite steht der Staat, der im Namen von Sicherheit, Ordnung, Jugendschutz oder der Bekämpfung von politischer Einflussnahme immer weitergehende Eingriffsbefugnisse fordert. In diesem Jahr wurde erneut über EU-weite Chatkontrolle, biometrische Überwachung im öffentlichen Raum und den Zugriff auf Kommunikationsmetadaten diskutiert.

Auf der anderen Seite stehen Konzerne, die sich als neutrale Infrastrukturbetreiber inszenieren, tatsächlich aber eigene Interessen verfolgen. Ihre Moderationsentscheidungen sind allzu oft intransparent, ihre Beschwerdewege ineffektiv und ihre Prioritäten wirtschaftlich motiviert. Wenn Plattformbetreiber Konten sperren, Inhalte herauf- oder herabstufen oder Nutzerdaten automatisiert entwerten, fehlt es in der Praxis an rechtsstaatlichen Garantien. Nutzer:innen sind Adressaten von Regeln, an deren Entstehung sie nicht beteiligt waren.

Wer bestimmt die Regeln?

2025 hat auch gezeigt, wie eng diese Machtfragen mit geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen verknüpft sind. Debatten über chinesische Plattformen, europäische Souveränität oder US-amerikanische KI-Modelle sind Fragen der nationalen und globalen Sicherheit. Es geht um Kontrolle über Infrastrukturen und Technologien. Wer die Plattform betreibt, bestimmt die Regeln. Wer die Daten besitzt, kontrolliert die Auswertung. Und derjenige, in dessen Land sich die Infrastrukturen befinden, hat die Souveränität, sie zu regulieren – oder nicht.

Eine um den Erhalt von Freiheitsrechten bemühte Netzpolitik kann sich deshalb nicht mit abstrakten Bekenntnissen begnügen. Sie muss konkrete Anforderungen stellen: rechtsstaatliche Verfahren auch auf Plattformen, effektive Transparenz über algorithmische Entscheidungen, einklagbare Nutzerrechte und klare Grenzen für staatliche Überwachung. Regulierung ist notwendig, aber sie muss sich stets im rechtsstaatlichen Rahmen bewegen. Das heißt, sie muss in ständiger Abwägung der verschiedenen betroffenen Grundrechte geschehen und immer wieder neu vor den Nutzenden erklärt und gerechtfertigt werden. Und sie darf nicht an private Akteure delegiert werden, ohne demokratische Kontrolle sicherzustellen.

Das Netz ist politisch und bleibt es auch

Der Rückblick auf das Jahr 2025 zeigt vor allem eines: Die Illusion eines unpolitischen Netzes ist endgültig vorbei. Wer TikTok, Instagram, WhatsApp und Co. heute immer noch primär als Unterhaltungsprogramme für Teenager sieht, hat in den letzten zwölf Monaten nicht aufgepasst. Entscheidungen über Moderation, Sichtbarkeit und Zugriff sind politische Entscheidungen. Sie verteilen Macht zwischen Staat, Konzernen und Nutzer:innen. Wer Netzpolitik weiterhin als technische Detailfrage behandelt, überlässt diese Macht anderen.

Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, digitale Räume so zu gestalten, dass sie demokratischer Kontrolle unterliegen, ohne staatlicher Totalaufsicht zu verfallen. Das ist kein einfacher Ausgleich, aber ein notwendiger. Denn wenn Netzpolitik Machtpolitik ist, dann ist die Frage nicht, ob Plattformen reguliert werden, sondern in wessen Interesse – und auf wessen Kosten.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Uns bleiben nur noch wenige Tage, um unser Spendenziel zu erreichen. Nur dann können wir unsere Arbeit wie gewohnt auch im kommenden Jahr fortsetzen. Spende jetzt!

Zunächst einen ganz großen Dank an alle, die uns unterstützen! In den vergangenen Tagen haben wir sehr viel Zuspruch und finanzielle Unterstützung erhalten. Das ist großartig! Ihr seid die beste Community der Welt.

Bis zum Jahresende fehlen uns aber noch knapp 63.000 Euro. Nur wenn wir unser Spendenziel erreichen, können wir unsere Arbeit wie gewohnt auch im nächsten Jahr fortsetzen.

Deine Spende erreicht uns wegen der wenigen verbleibenden Bankarbeitstage vor Jahresende nur noch per:

- Echtzeit-Überweisung (IBAN: DE62 4306 0967 1149 2784 00)

- oder Paypal

Eine Spendenquittung kannst du hier anfordern.

Der Kampf für Grund- und Freiheitsrechte muss weitergehen!

Die vergangene Woche hat einmal mehr deutlich gezeigt, warum es deine Spende für netzpolitik.org dringend braucht.

- Die Trump-Regierung hat Visa-Sanktionen gegen Mitglieder eines angeblichen „globalen Zensur-industriellen Komplexes“ verhängt. Betroffen sind Menschen, die demokratisch legitimierte Gesetze gegen Tech-Konzerne verteidigen.

- Das Bundesjustizministerium hat einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung veröffentlicht. Die anlasslose Massenüberwachung soll auch Internet-Dienste wie E-Mails und Messenger betreffen.

- Die CDU in Sachsen will das Polizeigesetz derart verschärfen, dass selbst der Koalitionspartner auf Distanz geht. Und das Bundesland ist bei Weitem nicht das einzige, dass die Überwachung massiv ausbauen will.

Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft verteidigen wir die Grund- und Freiheitsrechte aller. Für ein offenes Internet und eine solidarische Gesellschaft.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Katsching und Klimper-klimper: Mit raffinierten Mechanismen fesseln Anbieter von Glücksspielen Menschen an die Geräte und verdienen Milliarden. In ihrem Vortrag auf dem 39C3 nimmt Forscherin Elke Smith die Tricks auseinander – und zeigt, wo Regulierung ansetzen könnte.

Die Slotmaschine rattert, blinkt und klingelt, während ihre Walzen rotieren. Die Lootbox schüttelt sich und pulsiert, als würde sie gleich explodieren, begleitet von anschwellenden Glockenklängen. Für viele Gamer*innen bedeutet das Spaß und Nervenkitzel, ob beim klassischen (Online-)Glücksspiel für Erwachsene oder in Glücksspiel-ähnlichen Games, die teils sogar für Kinder freigegeben sind.

Für die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Elke Smith bedeutet Glücksspiel dagegen Arbeit. Denn sie erforscht an der Universität zu Köln menschliche Entscheidungs- und Lernprozesse – darunter jene Mechanismen, die beim Zocken im Hintergrund ablaufen. In ihrem Vortrag auf dem 39. Chaos Communication Congress erklärt Smith die zentralen Tricks von Glücksspiel, die sich inzwischen auch in klassischen Online-Games ausbreiten.

Geschätzt 2,4 Prozent der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 70 Jahren sind laut Gesundheitsministerium süchtig nach Glücksspielen, haben also eine als Krankheit anerkannte Verhaltensstörung. Derweil liegen die Umsätze für legales Glücksspiel in Deutschland bei knapp 63,5 Milliarden Euro. Dennoch kommt der Vortrag der Glücksspiel-Forscherin Smith ohne Verteufelung aus. Vielmehr umreißt sie den Graubereich zwischen Spaß und Suchtgefahr.

Deshalb macht Glücksspiel so viel Spaß

Ein besonders auffälliger Glücksspiel-Mechanismus, den Smith hervorhebt, sind audiovisuelle Effekte, die bei hohen Gewinnen noch stärker werden. Darunter fallen zum Beispiel die zu Beginn erwähnten klingelnden und glitzernden Slotmaschinen und Lootboxen. Gerade bei einem Gewinn können virtuelle Funken sprühen, Goldmünzen hageln und Fanfaren blasen. Solche Elemente sind kein bloßes Beiwerk, sondern tragen dazu bei, Menschen durch Reize zu belohnen und damit zum Weiterspielen zu motivieren.

Sogenannte Near Misses sind Fälle, in denen Spieler*innen den Eindruck bekommen, nur ganz knapp verloren zu haben, etwa wenn bei der Slotmaschine das Gewinnsymbol fast getroffen wurde. Zwar macht es finanziell keinen Unterschied, ob man knapp oder deutlich verliert – es fühlt sich aber anders an.

Ein weiterer Mechanismus, den Smith hervorhebt, sind als Verluste getarnte Gewinne, auf Englisch: losses disguised as wins. In diesem Fall bekommen Spielende einen Bruchteil ihres Einsatzes als scheinbaren Gewinn zurück, begleitet mit audiovisuellen Belohnungsreizen.

Bei der Jagd nach Verlusten („chasing losses“) versuchen Spieler*innen wiederum, das verlorene Geld aus vorigen Runden durch immer weitere Einsätze wieder zurückzuholen.

Nicht zuletzt kann sich Glücksspiel auch der sogenannten Kontroll-Illusion („illusion of control“) bedienen. Das ist eine kognitive Verzerrung: Üblicherweise können Menschen durch ihre Entscheidungen tatsächlich ihre Umwelt beeinflussen, dazu lernen und ihre Fähigkeiten verbessern. Beim Glücksspiel dagegen haben Entscheidungen oftmals keinen Einfluss auf das Ergebnis – es fühlt sich nur so an. Als Beispiel nennt Smith die Entscheidung, wann genau man bei einer Slotmaschine den Knopf drückt, um die rollenden Walzen zu stoppen.

Mechanismen breiten sich in Spiele-Apps aus

Diese und weitere Mechanismen sind nicht auf (Online-)Casinos begrenzt, sondern verbreiten sich auch in klassischen Spiele-Apps, wie Smith ausführt. Die Integration von Glücksspiel-Elementen wie Zufall, Risiko und Belohnung nennt sie „Gamblification“ – und deren Effekte hat sie selbst untersucht.

Gemeinsam mit Forschungskolleg*innen hat Smith gemessen, wie Zuschauer*innen auf YouTube-Videos reagieren, in denen Gamer*innen sich beim Öffnen von Lootboxen filmen. Solche Videos erreichen auf YouTube ein Millionenpublikum und zeigen: Glücksspiel-Mechanismen wirken möglicherweise sogar dann, wenn man anderen nur beim Spielen zuschaut.

Konkret haben die Forschenden Views, Likes und Kommentare von 22.000 Gaming-Videos mit und ohne Lootboxen miteinander verglichen. Das Ergebnis: Der Lootbox-Content hat das Publikum messbar stärker eingenommen als anderer Gaming-Content: mehr Views, mehr Likes, mehr Kommentare. „Dieses erhöhte Engagement könnte mit den Glücksspiel-ähnlichen Eigenschaften der durch Lootboxen vermittelten Belohnungsstruktur zusammenhängen“, heißt es auf Englisch in dem Paper, das im Mai 2025 beim Journal Scientific Reports erschienen ist.

Um ihre Online-Spiele zu optimieren, können Anbieter auf A/B-Testing mit großen empirischen Datenmengen zurückgreifen, erklärt Smith in ihrem Vortrag. Das heißt: Sie können Features einfach ausprobieren und messen, was am besten funktioniert. Schließlich bekommen sie täglich kostenlos neue Daten von Millionen Gamer*innen. Auf diese Weise entstehen Produkte, die von Anfang an so gestaltet sind, dass sie die Belohnungsmechanismen der Spieler*innen am besten ausnutzen. Smith nennt das „Neuroexploitation by design“.

Das sind die Ansätze für Regulierung

Gegen Ende ihres Vortags geht Smith auf Ansätze ein, um die Gefahren von Glücksspiel-Mechanismen einzudämmen. In Deutschland gibt es etwa den Glücksspielstaatsvertrag. Manche Normen zielen direkt auf Glücksspiel-Mechanismen ab: So muss bei einem virtuellen Automatenspiel etwa ein einzelnes Spiel mindestens fünf Sekunden dauern, der Einsatz darf einen Euro pro Spiel nicht übersteigen. Das soll das Feuerwerk aus Risiko und Belohnung eindämmen.

Ob Lootboxen in die Kategorie Glücksspiel fallen, beschäftigt internationale Gerichte und Gesetzgeber bereits seit Jahren. In Deutschland hatte jüngst der Bundesrat strengere Regeln gefordert. Am 21. November hielten die Länder fest, dass Lootboxen und andere Glücksspiel-ähnliche Mechanismen in Videospielen besser reguliert werden sollen, um Suchtgefahr zu reduzieren. In Belgien und den Niederlanden gibt es bereits strengere Regeln.

Auf EU-Ebene gibt es derzeit kein spezifisches Recht zur Regulierung von Lootboxen, wie die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags den Sachstand im Herbst 2024 zusammenfassen. Allerdings kommen je nach Kontext verschiedene EU-Gesetze in Frage, etwa das Gesetz über digitale Dienste (DSA), das manche Anbieter dazu verpflichtet, Risiken für ihre Nutzer*innen zu erkennen und zu minimieren. Derzeit plant die EU-Kommission zudem den Digital Fairness Act, der Lücken im Verbraucherschutz schließen soll.

„Ich denke, es wäre wichtig, vor allem junge Menschen vor diesen Mechanismen zu schützen“, warnt Smith mit Blick auf Glücksspiel-Mechaniken in Spielen. Damit verweist die Forscherin auf eine Leerstelle in den aktuellen Debatten um Jugendschutz im Netz, die vor allem um Alterskontrollen für soziale Medien kreisen.

Ein fertiges Regulierungs-Konzept für Glücksspiel-Mechanismen hat die Forscherin zwar nicht. In welchem Spannungsfeld man sich bei dem Thema bewegt, bringt sie jedoch in Reaktion auf eine Frage aus dem Publikum auf den Punkt: „Gibt es einen Bereich vom Spieldesign, der Spaß macht, Nervenkitzel birgt, profitabel ist für die Anbieter und im Bereich des sicheren Spielens liegt?“

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Das KIM-System soll garantieren, dass Ärzt:innen und Krankenhäuser geschützt sensible Gesundheitsdaten austauschen können. Auf dem Chaos Communication Congress weist der IT-Forscher Christoph Saatjohann nach, dass das System gravierende Sicherheitslücken aufweist. Verantwortlich dafür sei vor allem die Gematik.

Um Diagnosen, Laborberichte oder Therapiepläne untereinander auszutauschen, nutzen Arztpraxen und Krankenhäuser standardmäßig ein spezielles Mail-System namens „Kommunikation im Medizinwesen“, kurz: KIM.

KIM verspricht, sensible Daten verschlüsselt zu übermitteln, damit Unbefugte sie nicht abfangen und einsehen können. Doch bei der Sicherheit hapert es gewaltig, wie der IT-Sicherheitsforscher Christoph Saatjohann heute auf dem 39. Chaos Communication Congress in Hamburg zeigte. Der NDR und die Süddeutsche Zeitung hatten zuvor über die Recherchen zum Thema berichtet.

Demnach weist das KIM-System seit Jahren gravierende Sicherheitslücken auf. Mit geringem Aufwand können Angreifer unter anderem gefälschte Mail-Adressen anlegen und damit vermeintlich seriös wirkende Nachrichten versenden. Auf diese Weise lassen sich Praxissysteme infiltrieren, um beispielsweise Patient:innendaten zu stehlen.

Unsichere Kommunikation mit beliebiger Adresse

KIM wurde 2021 bundesweit eingeführt, etwa 100 Millionen Nachrichten werden jedes Jahr über das System verschickt. Neben der elektronischen Patientenakte (ePA) und dem E-Rezept gilt der Dienst als weitere wichtige Säule des digitalen Gesundheitswesens.

Um einen sicheren Nachrichtenversand zu gewährleisten, versieht KIM Nachrichten mit einer digitalen Signatur. Diese bestätigt dem Empfänger, dass die Nachricht tatsächlich über das System verschickt wurde. Allerdings besteht laut Saatjohann keine Sicherheit darüber, ob der Absender der ist, der er vorgibt zu sein.

Um eine KIM-Mail-Adresse bei einem KIM-Fachdienst wie T-Systems registrieren zu lassen, braucht es aktuell nur einen Ausweis für eine medizinische Einrichtung, eine sogenannte SMB-C-Karte. Auf eine solche Karte haben mehrere hunderttausend Menschen im Gesundheitswesen Zugriff. Und auch auf eBay würden diese Ausweise hin und wieder verkauft, sagt Saatjohann.

Liegt eine solche Karte vor, können Angreifer eine beliebige Mail-Adresse nach einem bestimmten Muster erstellen: namederpraxis.ort@anbieter.kim.telematik. Die gewünschten Adressen werden nicht auf Plausibilität geprüft. Das Ergebnis ist Saatjohann zufolge vergleichbar mit einem versiegelten Brief, bei dem der Absendername aber falsch sein kann. Angreifer könnten die gefälschte Absender-Adresse dazu nutzen, echt erscheinende Mails zu versenden, die Schadsoftware oder Phishing-Links enthalten.

Gematik hat nachlässig geprüft

Saatjohann sieht die Verantwortung für die Lücken vorrangig bei der Gematik. Die staatseigene GmbH ist für die Spezifikation und Prüfung des KIM-Systems verantwortlich. Und die hier vorgegebenen Sicherheitsstandards habe die Agentur offenkundig nicht ausreichend überprüft, so Saatjohann.

Am 15. September übermittelte der IT-Forscher der Agentur seine Funde. Knapp zwei Monate später veröffentlichte die Gematik einen sogenannten Hotfix, der viele der aufgezeigten Sicherheitslücken schließt. Nach eigenen Angaben arbeitet die Gematik daran, die weiteren Lücken ebenfalls zu schließen. Auch T-Systems habe Saatjohann über die Lücken informiert, das Unternehmen habe bis zum heutigen Tag aber nicht reagiert.

Es werde noch dauern, bis alle Praxen die Sicherheitsupdates eingespielt haben. Vor allem aber sei es weiterhin mit geringem Aufwand möglich, eine eigene Mail-Adresse für das KIM-System zu erhalten, ohne dass diese auf Plausibilität geprüft wird. Ein Angreifer kann sich also auch weiterhin als eine behandelnde Person seiner Wahl ausgeben. „Ich sehe keine Möglichkeit, das schnell zu verbessern“, sagt Saatjohann. „In der aktuellen Architektur ist das kaum lösbar und deshalb bleibt eine Restunsicherheit.“ Um diese zu beseitigen, müsse wohl das gesamte KIM-System überholt werden.

Erneut Versäumnisse bei der Gematik

Auf dem diesjährigen 39C3 stellt sich damit einmal mehr die Frage, wie sicher unsere Patient:innendaten sind.

Schon im vergangenen Jahr stand die Gematik massiv in der Kritik. Im Dezember 2024 hatten die Sicherheitsexpert:innen Bianca Kastl und Martin Tschirsich Schwachstellen bei der elektronischen Patientenakte (ePA) vorgestellt.

Die Agentur versprach daraufhin, die Lücken zu schließen. Doch im Mai dieses Jahres konnten die beiden Fachleute in Zusammenarbeit mit Saatjohann erneut Zugriff auf die digitalen Patientenakten erlangen. Und bis heute sind nicht alle der damals aufgezeigten Sicherheitslücken bei der ePA geschlossen.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Die 52. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 11 neue Texte mit insgesamt 96.189 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

Liebe Leser:innen,

ich hoffe, ihr hattet schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage – ganz egal, ob ihr sie im großen Zu- und Angehörigenkreis verbracht habt, oder ungestört mit Fuchs und Hase in einer einsamen Hütte.

Der verlangtermaßen besinnlichen Weihnachtszeit folgen regelmäßig die Vorbereitungen auf einen lauteren Jahreswechsel mit Knallen und Tösen. Und im Fall vieler Team-Mitglieder auch ein Besuch auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg, der heute beginnt.

Die Vorträge könnt ihr auch vom heimischen Sofa aus verfolgen, aber ich freue mich jedes Jahr darauf, auch physisch vor Ort zu sein. Ich bin schon gespannt, wie die vielen Helfenden auch dieses Jahr wieder ein gradliniges Kongresszentrum in einen bunten, magischen Nerdtraum verwandelt haben.

Aber es sind vor allem die Begegnungen mit alten und neuen Bekannten, wegen derer ich mich aus der Jahresend-Plätzchen-Lethargie zu lösen gewillt bin und lieber in neuen Eindrücken bade als dem bewährten Fichtennadel-Badeöl. Es kommen dort Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken der digitalen und analogen Welt zusammen und sie alle haben spannende Gedanken und Geschichten zu teilen. Oft gehe ich dann mit dutzenden Ideen für neue Recherchen nach Hause, die den Beginn einer langen To-do-Liste fürs nächste Jahr darstellen.

Ich bin sicher, auch dieses Mal werden am Ende mehr Ideen als Tage im neuen Jahr auf der Liste landen. Was muss sich eurer Meinung nach im nächsten Jahr unbedingt jemand anschauen? Welche Themen gehen bei uns und anderswo viel zu sehr unter? Was habt ihr euch schon immer gefragt?

Wenn ihr eure Fragen und Ideen teilen wollt, freue ich mich auf eure Rückmeldung. In den Kommentaren, per Mail oder in den nächsten Tagen bei einer Mate auf dem 39C3.

Kommt gut durch die letzten Tage des Jahres!

anna

PS: Um unsere Arbeit zu finanzieren, fehlen uns dieses Jahr noch knapp 99.000 Euro. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das hier tun.

Geschichten aus dem DSC-Beirat : Zwischen Vergeltungsdrohungen und Australiens Jugendschutz-Experiment

Auch wenn es zwischenzeitlich keine Sitzung des DSC-Beirats gab, hat sich beim Thema Plattform-Regulierung einiges getan. Zeit für ein Update und einen Appell fürs nächste Jahr. Von Svea Windwehr –

Artikel lesen

2025: Das Jahr in Zahlen

Fast Tausend Texte, 47 Mal Donald Trump und 18 Grünpflanzen: In unserem traditionellen Jahresrückblick in Zahlen geht es um die ganz harten Fakten, die nicht immer so ganz ernst genommen werden sollten. Von Anna Biselli –

Artikel lesen

Anlasslose Speicherung: Justizministerium veröffentlicht Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung

Die Bundesregierung will Internet-Zugangs-Anbieter verpflichten, IP-Adressen aller Nutzer für drei Monate zu speichern. Das geht aus dem Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung hervor, den das Justizministerium veröffentlicht hat. Das Gesetz betrifft auch Internet-Dienste wie E-Mails und Messenger. Von Andre Meister –

Artikel lesen

Ein-/Ausreisesystem: Neue EU-Superdatenbank startet mit Ausfällen und neuen Problemen

Systemausfälle, eine unvollständige Umsetzung in Italien und den Niederlanden sowie ungeklärte Sonderregeln für Militärs und Milliardäre überschatten den Start des neuen Ein-/Ausreisesystems der EU. Nun beginnt die zweite Einführungsphase. Von Matthias Monroy –

Artikel lesen

Ausländerzentralregister: Ein Datentrog wächst weiter

Fast jedes Jahr erweitert die Regierung das Ausländerzentralregister, eine der größten Datensammlungen des Bundes. Nun sollen Volltext-Dokumente in der Sammlung landen, die zur Identitätsklärung beitragen könnten – egal ob Heiratsurkunde oder Arbeitsvertrag. Außerdem will die schwarz-rote Regierung Fingerabdrücke länger speichern. Von Anna Biselli –

Artikel lesen

Netzpolitischer Jahresrückblick: Was uns im Jahr 2025 umgetrieben hat – und weiter begleiten wird

Ein aufreibendes Jahr geht zu Ende. Was hat einzelne Redakteur*innen in den vergangenen Monaten umgetrieben? Was hat sie 2025 begeistert, bewegt und frustriert? Und was steht im kommenden Jahr für sie an? Einige Resümees aus der Redaktion. Von netzpolitik.org –

Artikel lesen

Sanktionen gegen HateAid-Führung: Die Bundesregierung muss jetzt scharf protestieren

Die USA belegen Menschen mit Sanktionen, weil sie demokratisch legitimierte Gesetze gegen Tech-Konzerne verteidigen. Das erfordert eine klare Antwort aus Europa. Es geht um die Souveränität der EU, Gesetze selbst zu gestalten, und um die Freiheit der europäischen Zivilgesellschaft. Ein Kommentar. Von Markus Reuter –

Artikel lesen

Chaos Communication Congress: netzpolitik.org auf dem 39C3